8/8(木)いいだ人形劇フェスタ2025 2日目だ。

朝一で「黒田人形浄瑠璃伝承館」へ

飯田駅まえから車で20分ほど。

なんと堂々たる居様。

長野の飯田エリアには、二つの人形浄瑠璃の伝統がある。

「黒田人形」と「今田人形」だ。

共に淡路人形浄瑠璃の形式(3人遣い)を受け継ぎつつ、地域の物語を語り、独自の「型」を発展させた。

淡路島で始まった「人形浄瑠璃」は長い時間をかけて日本全国に広まって、

各地で独自の人形浄瑠璃を発生させたが、「演者の存在」となると現存しているものは少ない。

飯田は2つの流派が地域芸能として残っている珍しい地域だ。

今日の演目も演者は全て「若者」だった。

奇跡、といっても過言ではないかもしれない。

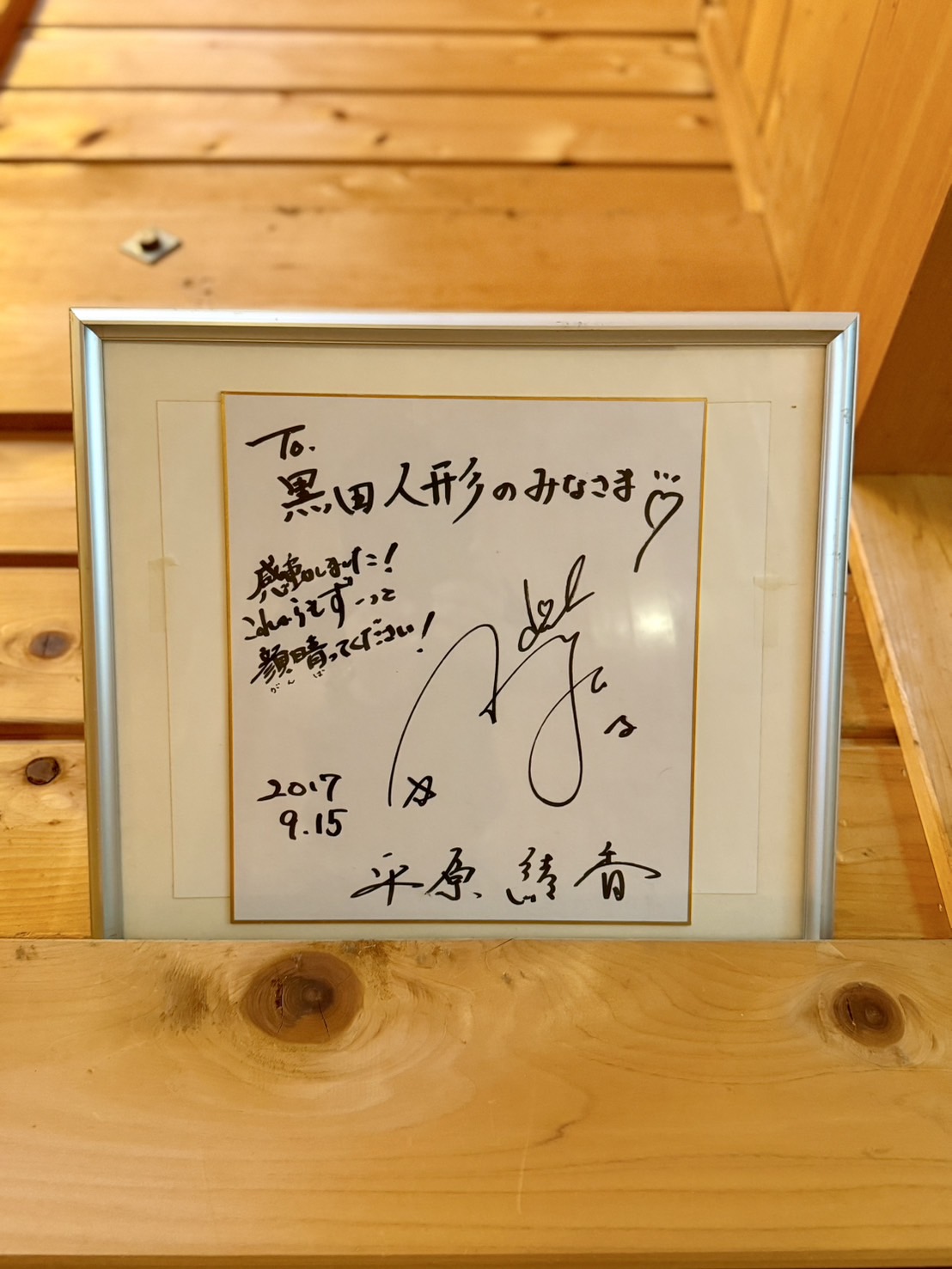

関係ないが、

私の好きな歌手「平原綾香」さんの色紙があることにも

密かにテンション上がった(^^;)

同じ敷地内の

「下黒田諏訪神社境内 人形専用舞台」の中も見学させてもらった。

天保11年(1840年)に建てられた人形浄瑠璃を演じるための専用舞台だ。

今は老朽化もあり、神社の春季例祭における奉納上演でのみ使われるらしい。

その時はこんな感じ👇になるみたい👍

当然?だが、舞台正面の「開口部」には「縦柱」がない。

縦の柱無しで、この横長の建物がキープされている建築技術の凄さを、

係りの方は「4回」私に強調してくださった。

中は

係りの方が持ってるパネルが「背景」で、ひっくり返したり、外したりして色んな背景になる訳だ。

で、写真は取れなかったが、

このパネルを全部取っ払って、後ろの壁も「開けて」

実際の「森」を背景に演じることもあったらしい。

(「今はもう普通の住宅が建ってますから、あれですけどね」と係りの方)

「人間劇」の演劇人もよく知っている、70年代の「テント芝居」の「背景ぶち抜き演出」の

原型が天保11年創建の劇場に、すでにあるということに、とってもシミジミする。

そんな見学をしつつ、開演を待つ。

「伝承館」の上演スペースは、こんな感じ。

「茶髪」や「銀髪」の若者達が演じる「浄瑠璃」にとっても気分が良くなる。

午後は「百鬼ゆめひな」さんの演目。

以前、なにわにお招きした経緯もあるので、ロビーでご挨拶。

大人向けの「等身大人形」の遣い手となると、

現状、日本でダントツトップはこの人だろう。

この人、スゴイ人です。一回観るべき。

そして、この観劇体験は今回のハイライトの一つ。

「宇都(うと)企画」さん。

東京の小劇場(演劇)で活動されている宇都さんの個人企画。

素晴らしかった。

当の「宇都さん」ご本人は、写真では髑髏のかぶりの(右端)をされているので、

お顔が写っていない(≧▽≦)

こだわりぬいた作劇だった。是非皆さんにも見て欲しい。

演者さん二人とバイオリンの生演奏の方一人。

「人形」ではあるが、芝居部分の演者は「二人」

私がやってる別企画「二人芝居」でもなにか絡めないか?と、

夢が広がった。

他にもいくつか見て2日目の日が暮れた。

「今日はぼちぼちこんなもんにしましょか?」

とKさんに連絡して、焼肉屋で落ち合った。